Reaktivierung und Neubau der Revierbahn West

Zwischen Aachen, Jülich und der Erftachse soll teilweise eine Neubaustrecke für den Schienenpersonennahverkehr entstehen. Sie soll direkte Verbindungen und kürzere Fahrzeiten ermöglichen sowie bestehende Lücken im Schienennetz schließen. Diese Strecke wäre eine wichtige Grundlage für eine zukunftsfähige Mobilität in der Region.

Umsetzungszeitraum der Machbarkeitsstudie: 2025 - 2027

Ziele:

- Prüfen der Realisierbarkeit einer Schienenverbindung in der Achse Aachen - Jülich - Erftachse durch das Rheinische Revier in zweigleisiger, elektrifizierter und barrierefreier Form

- Ermitteln einer besseren Erschließung bestehender und geplanter Siedlungsbereiche sowie Industrie- und Gewerbeflächenpotenziale im Rheinischen Revier und Anbindung an die Metropolen, Köln, Düsseldorf und Aachen

- Es wird untersucht, wie die Netzwirkung durch eine bestmögliche Verknüpfung, Erhöhung der Taktung, Einrichtung neuer und Attraktivierung vorhandener Haltepunkte verbessert werden kann.

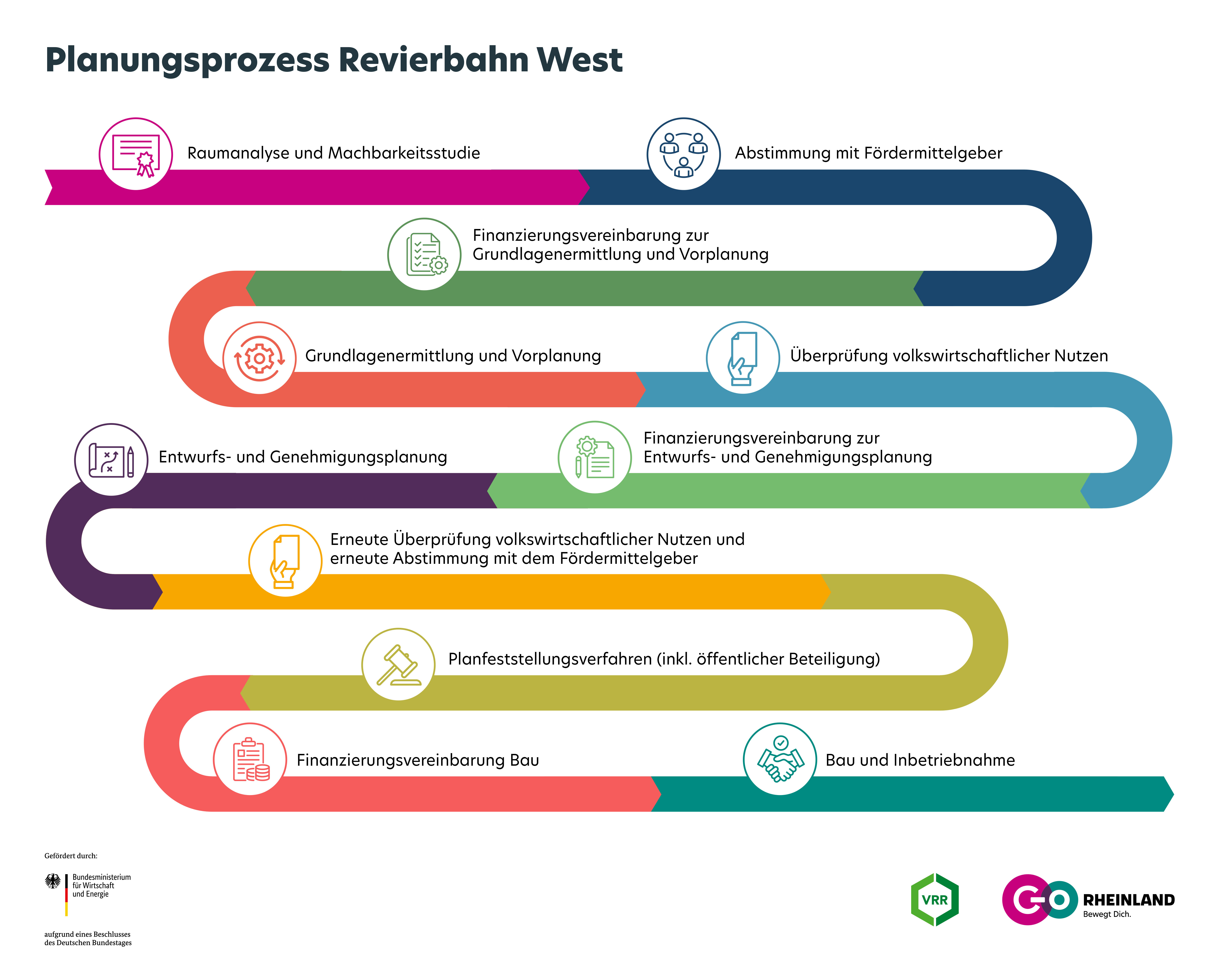

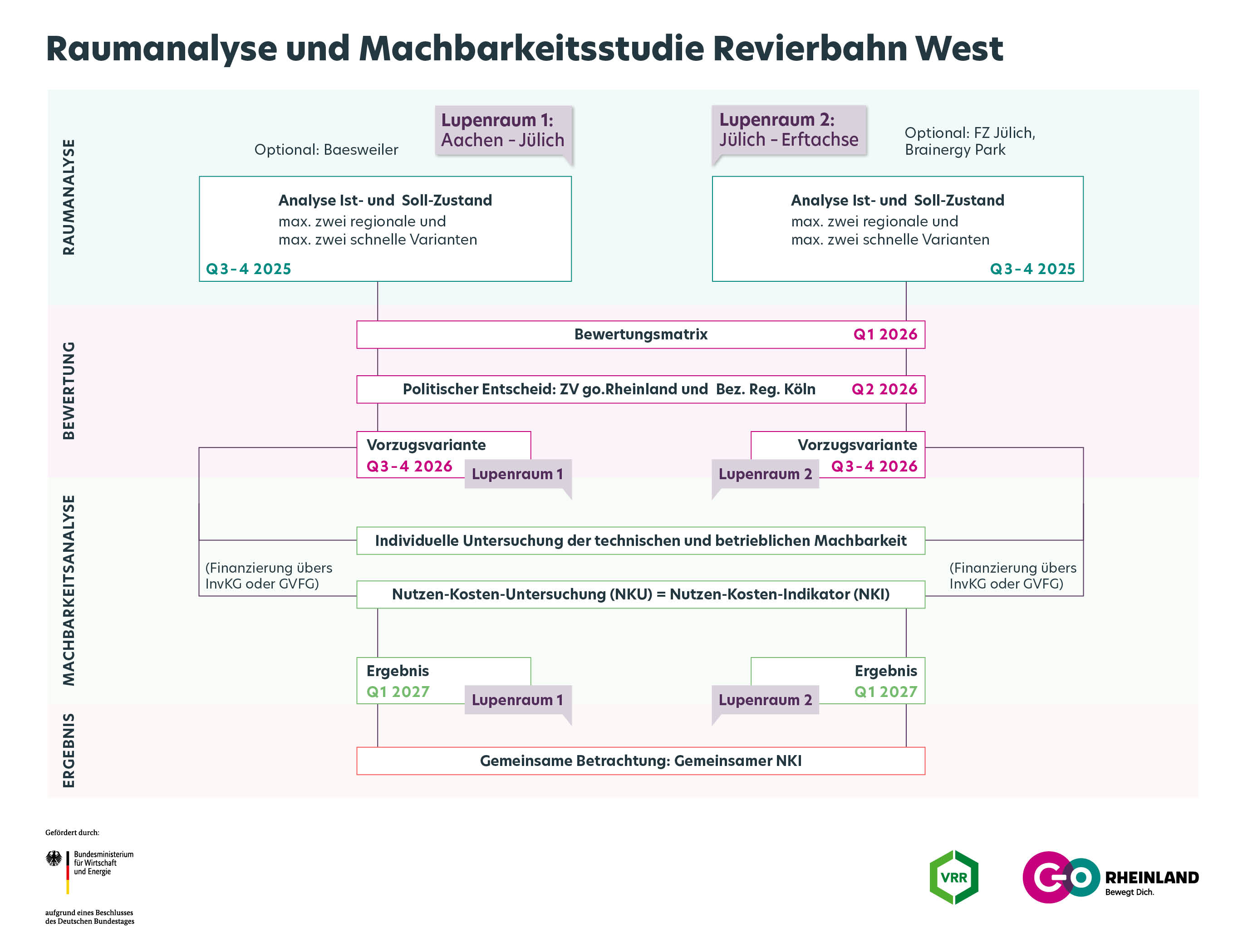

Untersuchungsschritte und Ablauf der Studie

Raumanalyse und Trassenkorridore:

Zur Erarbeitung einer Grobtrasse müssen im Rahmen einer Raumanalyse sowohl der derzeitige Ist- als auch der künftige Sollzustand im Rheinischen Revier ermittelt werden. Ziel ist es, hierbei die räumlichen Gegebenheiten angemessen zu berücksichtigen und somit Entwicklungspotenziale mit der Schiene zu verweben. Der konkrete Umfang der zu erhebenden Informationen für den künftigen Soll-Zustand wird zu Beginn der Raumanalyse gemeinsam mit den Kommunen und weiteren wichtigen Stakeholdern erarbeitet und festgelegt. Einige wichtige Parameter bei der räumlichen Betrachtung sind beispielhaft Naturschutzgebiete, Siedlungs- und Gewerbeflächen sowie topographische Besonderheiten. Die Daten werden umfassend gesammelt und ausgewertet, um mögliche Trassenkorridore durch das Revier zu eruieren.

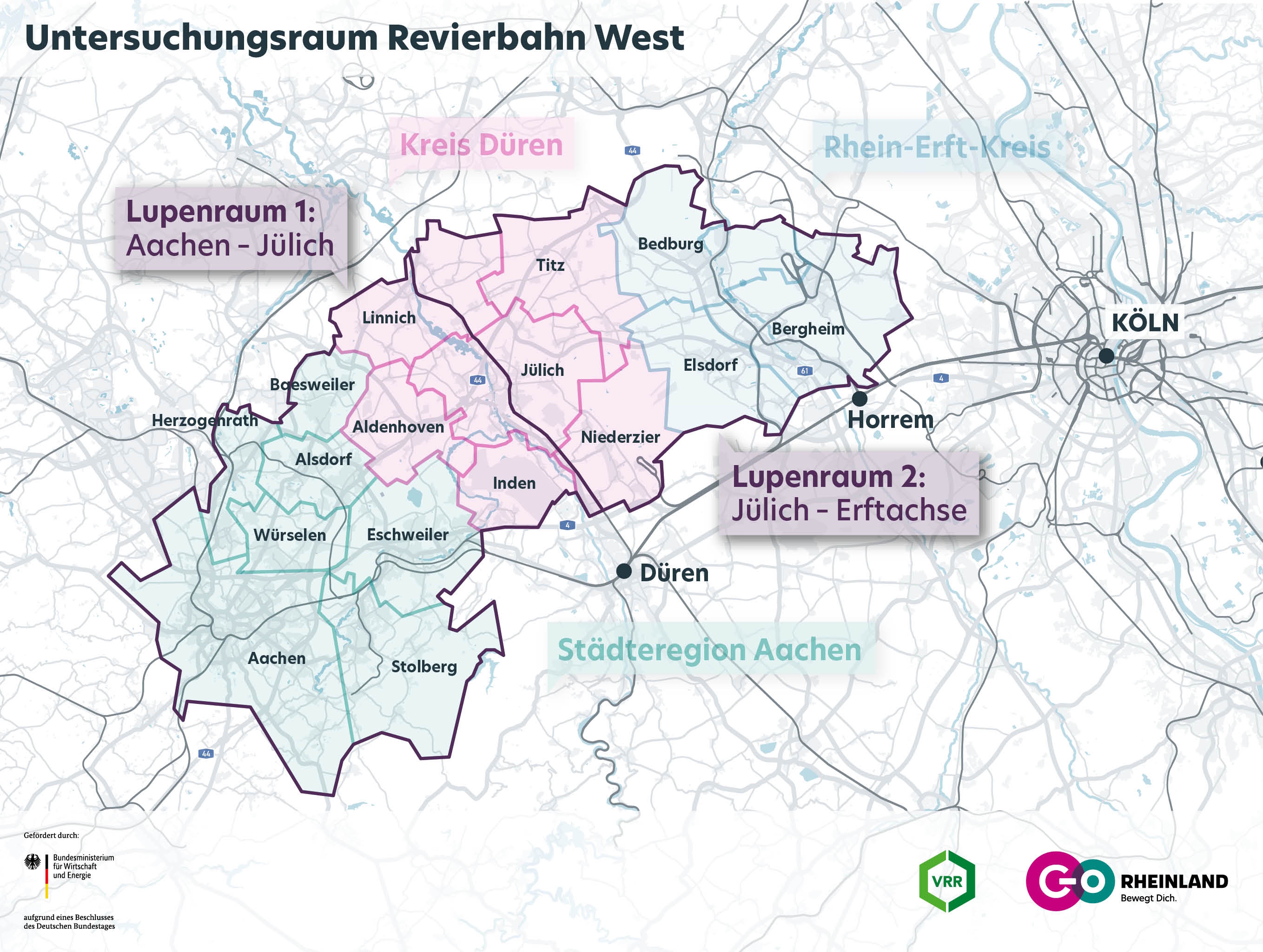

Die Grobtrassen sollen innerhalb des Suchraums Aachen – Jülich – Erftachse untersucht werden. Eine genaue örtliche Einbindung in die bestehenden Schienennetze wird dem Gutachter nicht vorgeschrieben, weshalb der Suchraum zwischen Aachen, Jülich und der Erftachse bewusst weiträumig gehalten ist. Dabei sollen sowohl regionale als auch schnelle Trassenvarianten betrachtet werden.

Regional bedeutet, dass ein Großteil der Siedlungsstruktur und Bevölkerung von der neuen Trasse profitiert. Allerdings führen eine kleinräumige Erschließung und enge Kurvenradien zu geringeren Geschwindigkeiten und damit zu längeren Reisezeiten im Bahnverkehr. Bei einer schnellen Variante der Neubaustrecke wird eine Geschwindigkeit von mindestens 140 km/h auf der Trasse angestrebt, sodass beispielweise auch Regionalexpress-Linien und gegebenenfalls auch Güterverkehr die Strecke nutzen können.

Der Suchraum wird in zwei Lupenräume unterteilt:

- Lupenraum 1: Aachen – Jülich. Es sollen jeweils zwei regionale und zwei schnelle Varianten sowie eine optionale Anbindung nach Baesweiler untersucht werden. Parallel wurde eine Anbindung des Ortes Baesweiler durch das Projekt Regiotram mittels einer Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) analysiert, die positiv ausgefallen ist. Da die Projekte Regiotram und Revierbahn West bei einer NKU gegebenenfalls in Konkurrenz stehen, befindet sich go.Rheinland in enger Abstimmung mit den Projektbeteiligten.

- Lupenraum 2: Jülich – Erftachse. Auch hier werden zwei regionale und zwei schnelle Varianten untersucht, mit optionalen Anbindungen an den Brainergy Park in Jülich und/oder das Forschungszentrum Jülich. Die genaue Einbindung der neuen Revierbahn West im Stadtgebiet Jülich und entlang der Erftachse (Bedburg und Bergheim) wird nicht von go.Rheinland vorgegeben; der Gutachter soll einen Vorschlag erarbeiten, der technisch, städtebaulich und für den Bahnbetrieb optimal ist.

Bewertung der Trassenkorridore:

Die Bewertungsmatrix dient als Hilfestellung für die politische Entscheidung beim Zweckverband go.Rheinland und dem Regionalrat der Bezirksregierung Köln. Sie zeigt auf, wie die unterschiedlichen Varianten gewichtet werden. Eine Vielzahl von Kriterien spielt dabei eine entscheidende Rolle, zum Beispiel bereits vorhandene Verkehrsachsen, Naturschutzgebiete, Siedlungsstrukturen oder ehemalige Bergbauareale mit besonderer Topografie. Der Kriterienkatalog ergibt sich aus den zuvor in der Raumanalyse erarbeiteten räumlichen Parametern. Die Erstellung der Bewertungsmatrix erfolgt transparent und im Austausch mit den kommunalen Entscheider*innen.

Machbarkeitsanalyse und standardisierte Bewertung:

Nach der politischen Entscheidung durch den Zweckverband go.Rheinland und den Regionalrat der Bezirksregierung Köln werden für die Vorzugsvarianten der beiden Lupenräume jeweils eine Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU), inklusive Prüfung der betrieblichen und technischen Machbarkeit, durchgeführt. Zusätzlich erfolgt eine NKU für beide Lupenräume gemeinsam, um mögliche Synergien zu identifizieren. Der durch die NKU ermittelte Nutzen-Kosten-Indikator (NKI) ist eine wichtige Grundlage für die weitere Finanzierung des Vorhabens. Der Bedarf ist bereits durch das Investitionsgesetz Kohleregionen (InvKG) anerkannt, jedoch sind bislang keine weiteren finanziellen Mittel bereitgestellt worden. Die Ermittlung des NKI ermöglicht zudem den Nachweis einer möglichen Förderfähigkeit nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG), das gegebenenfalls für Teilbereiche der Strecke genutzt werden kann, sofern der NKI größer als 1 ist.