Projekthintergrund

Machbarkeitsstudien legen Grundstein für leistungsfähiges, klimafreundliches Schienennetz

Der Strukturwandel im Rheinischen Revier eröffnet neue Chancen für eine zukunftsfähige Mobilität. Unsere Machbarkeitsstudien legen den Grundstein für ein leistungsfähiges, klimafreundliches Schienennetz, das die Region besser verbindet, den Wirtschaftsstandort stärkt und die Lebensqualität der Menschen verbessert.

Ziel ist es, durch neue Verbindungen den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr zu erleichtern und die Mobilitätswende aktiv voranzutreiben.

Die geplanten Projekte sind fester Bestandteil der Mobilitätsstrategie von go.Rheinland. Sie unterstützen die nachhaltige Weiterentwicklung des regionalen Verkehrsangebots, schließen bestehende Lücken im Schienennetz und fördern eine klimafreundliche Mobilität. Damit leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Region für Bürger*innen und Unternehmen sowie zur Erreichung der Klimaziele.

Bevor die Schienenprojekte, wie zum Beispiel die Revierbahn West, umgesetzt werden können, müssen diese durch Machbarkeitsstudien auf die betriebliche sowie technische Realisierbarkeit hin überprüft werden. Darüber hinaus müssen die Ausbaumaßnahmen einen volkswirtschaftlichen Nutzen aufweisen. Dieser ist die Voraussetzung, um zukünftig Fördermittel für die Planung und den Bau beim Bund und dem Land NRW zu beantragen. Der volkswirtschaftliche Nutzen wird für jedes Projekt durch eine Nutzen-Kosten-Untersuchung (NKU) geprüft, die sich an der Standardisierten Bewertung zur Förderung von Verkehrswegeinvestitionen im öffentlichen Personennahverkehr orientiert.

Fünf Machbarkeitsstudien im Rheinischen Revier

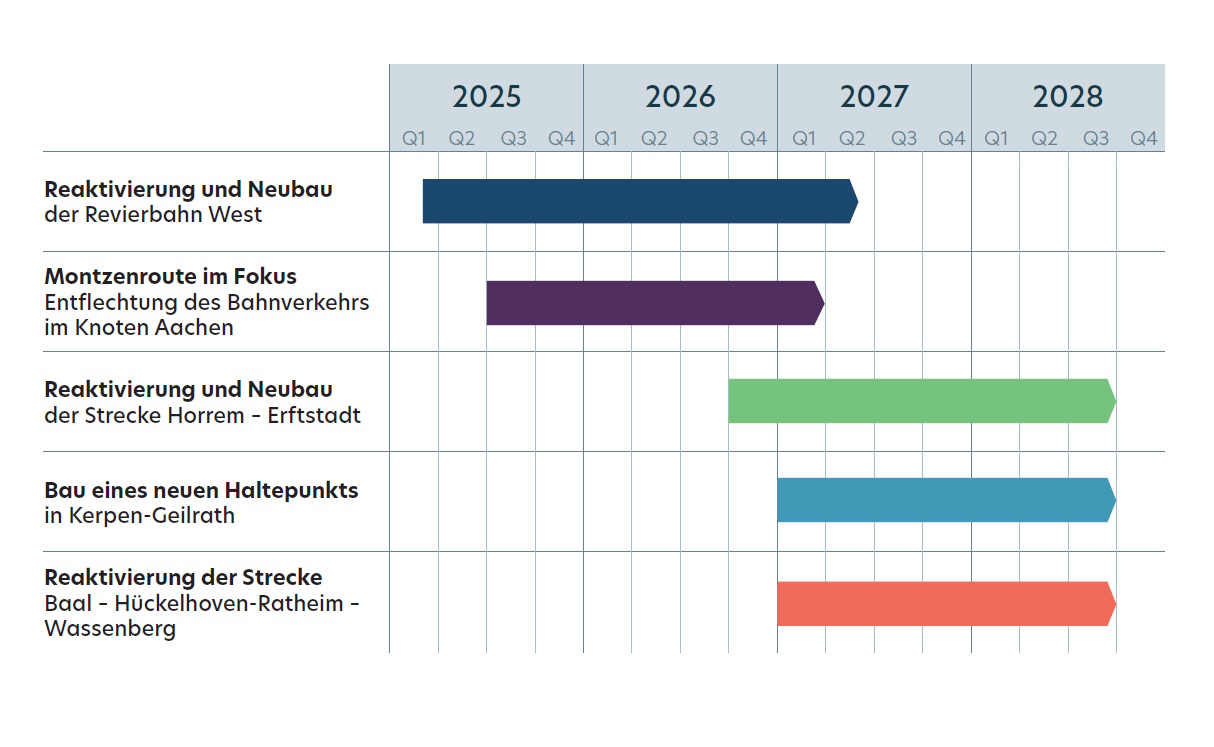

Die Raumanalysen und Machbarkeitsstudien für die Projekte im Rheinischen Revier sollen sukzessiv in den Jahren 2025 bis 2028 umgesetzt werden und gemeinschaftlich von den regionalen SPNV-Aufgabenträger*innen go.Rheinland GmbH und Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) betreut werden.

Gefördert werden die fünf Machbarkeitsstudien durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) im Rahmen des STARK-Programms. Zudem sind Kommunen, Kreise, Fachplanungsbüros und zahlreiche Stakeholder aktiv in den Planungs- und Dialogprozess eingebunden.

Projektübersicht

Exkurs: „Was ist eine Machbarkeitsstudie?“:

Eine Machbarkeitsstudie ist eine erste, grundlegende Untersuchung, die vor der eigentlichen Planung einer neuen Schieneninfrastruktur durchgeführt wird. Der Ablauf kann je nach Ausbauprojekt und Zielsetzung variieren. Sie dient dazu, die verkehrlichen Wirkungen, die technische Umsetzbarkeit und die zu erwartenden Kosten eines Projekts abzuschätzen. Sie schafft die Basis, um zu entscheiden, ob ein Projekt weiterverfolgt werden soll.

Typische Schritte, die im Rahmen einer Machbarkeitsstudie gegangen werden, sind:

- Untersuchen des aktuellen Zustands: Gibt es bereits Infrastruktur? Wie sieht diese aus? Wie ist das aktuelle Betriebskonzept bestellt? Handelt es sich um neuzubauende Strecken, Ausbauten oder Schienenreaktivierungen? In diesem Schritt werden die räumlichen, technischen und betrieblichen Ausgangsbedingungen analysiert.

- Prüfen der betrieblichen Machbarkeit: In welcher Taktung sollen die Züge fahren? Welche Zuglängen und -geschwindigkeiten sind erforderlich? Welche Anschlüsse an benachbarte Knotenpunkte wären sinnvoll? Hier werden die betrieblichen Anforderungen und die daraus resultierenden Infrastrukturbedarfe betrachtet.

- Prüfen der technischen Machbarkeit: Welche Bauwerke sind für die betrieblichen Bedingungen erforderlich (z.B. Haltepunkte, Brücken, Signale)? In diesem Schritt wird die bauliche und technische Umsetzung bewertet und eine erste Grobkostenschätzung erstellt.

- Untersuchen der verkehrlichen Auswirkungen und Bewerten der Wirtschaftlichkeit: Wie wirkt sich das Vorhaben auf das Verkehrsangebot aus? Ist das Projekt wirtschaftlich tragbar und erzielt es einen volkswirtschaftlichen Nutzen? In der Regel wird in diesem Schritt eine Nutzen-Kosten-Untersuchung durchgeführt, um den volkswirtschaftlichen Nutzen abzuschätzen. Das sogenannte Nutzen-Kosten-Verhältnis zeigt, ob der erwartete Nutzen die Investitionskosten rechtfertigt. Um die Förderfähigkeit des Projekts zu prüfen, wird auf die Standardisierte Bewertung des Bundes zurückgegriffen.

Eine Machbarkeitsstudie liefert somit eine Entscheidungsgrundlage für die nächsten Schritte – sie ersetzt jedoch keine detaillierte Planung, keine Genehmigungsverfahren und keine Bauaufträge.